Einleitung

Kaolin, ein feinkörniges, weißes Gestein, findet vor allem in der Keramik-, Papier- und Polymerindustrie Anwendung. Dabei ist Kaolin ein wichtiger Rohstoff in der Herstellung von Porzellan. Darüber hinaus dient es als Füll- und Beschichtungsmaterial bei der Papierherstellung und als Füllstoff für Polymere wie PE-HD oder Gummimischungen. [1]

Vor allem im Sinterprozess von Porzellan treten Temperaturen über 1000 °C auf, welchen die Rohstoffe, somit auch Kaolin, ausgesetzt sind. Um das Verhalten von Kaolin bei höheren Temperaturen zu untersuchen, eignet sich die thermogravimetrische Analyse. Damit können Abbau- und Umwandlungsreaktionen von Kaolin in Abhängigkeit der Temperatur beobachten werden.

Im Folgenden wird die temperaturabhängige Massenänderung von Kaolin mittels thermogravimetrischer Analyse untersucht.

Methoden und Probenpräparation

Zur thermogravimetrischen Untersuchung wurde die NETZSCH TG Libra® eingesetzt. Die Messung wurde unter den in Tabelle 1 aufgeführten Messbedingungen durchgeführt.

Tabelle 1: Messbedingungen für die thermogravimetrische Untersuchung von Kaolin

| Probe | Kaolin |

| Probeneinwaage | 39,83 mg |

| Tiegelmaterial | Platin, offen |

| Temperaturbereich | 40 °C bis 1100 °C |

| Heizrate | 10 K/min |

| Atmosphäre | Stickstoff |

Messergebnisse und Diskussion

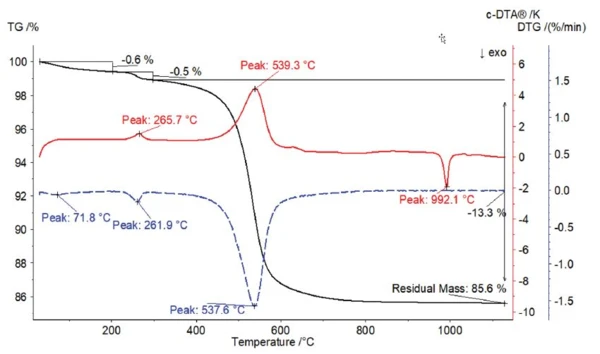

Die gemessene TG-Kurve, die dazugehörige Massen-änderungsrate (DTG) und das berechnete c-DTA®®-Signal sind in Abbildung 1 zu sehen. Zu Beginn lässt sich bis 200 °C ein Massenverlust von 0,6 % beobachten, welcher mit dem Verlauf der DTG-Kurve in diesem Temperaturbereich mit einem Peak bei 71,8 °C korreliert. Hier handelt es sich vermutlich um das Entweichen von adsorbierter Feuchtigkeit.

Bei weiterer Aufheizung sind zwei endotherme c-DTA®®-Peaks bei 265,7 °C und 539,3 °C zu erkennen. Beide Peaks stehen in Korrelation mit einem Verlust an Masse. Zwischen 200 °C und 300 °C kommt es zu einem Massenverlust von 0,5 % und dem dazugehörigen Peak der Massenänderungsrate bei 261,9 °C. Dies lässt sich vermutlich durch die Freisetzung von Kristallwasser erklären. Mit zunehmender Temperatur kommt es schließlich zu einer endothermen Dehydroxylierung der Zwischenschichten, was in dem deutlich erkennbaren Massenverlust von 13,3 % und einem starken DTG-Peak 537,6 °C resultiert.

Bei 992,1 °C ist ein scharfer, exothermer c-DTA®®-Peak zu sehen. Die exotherme Reaktion korreliert nicht mit einer Massenänderung, weshalb es sich um eine Phasenumwandlung / PhasenänderungDer Begriff Phasenumwandlung (oder Phasenänderung) wird am häufigsten verwendet, um Übergänge zwischen dem festen, flüssigen und gasförmigen Zustand zu beschreiben. Eine Phase eines thermodynamischen Systems und die Zustände haben einheitliche physikalische Eigenschaften.Phasenumwandlung handelt. Diese Umwandlung ist irreversibel und weist auf die Mullitbildung hin.

Zusammenfassung

Kaolin wurde mittels thermogravimetrischer Analyse untersucht. Mit Hilfe der gemessenen TG- und c-DTA®®-Kurven lassen sich verschiedene, literaturbekannte Reaktionen von Kaolin bei unterschiedlichen Temperaturen identifizieren. Vor allem die Entwässerung von Kaolin kann bei der Untersuchung mittels Thermogravimetrie aufgrund des Massenverlustes sehr gut beobachtet werden. Auch die Umwandlung zu Mullit bei höheren Temperaturen ist unter Berücksichtigung des c-DTA®®-Signals erkennbar.